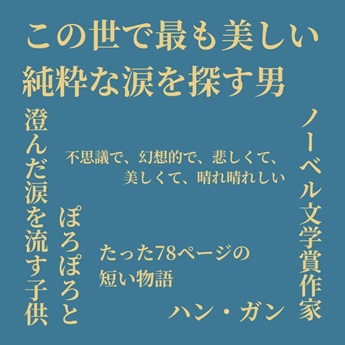

@kengo_book 不思議で、幻想的で、悲しくて、美しくて、晴れ晴れしい。 そんな「涙」の物語です。 ノーベル文学賞作家 ハン・ガンがえがく 大人のための童話 『涙の箱』 #本の紹介 #おすすめの本 #小説 #小説紹介

↑↑↑タップで詳細・注文へ↑↑↑

涙の箱

- 著者名

- ハンガン/作 きむふな/訳

- 出版社名

- 評論社

- 税込価格

- 1,650円

【スタッフのつぶやき】

みなさんは賞を取った本を選ぶ参考にしますか?

私は最近は、基本的に賞を取ったからという理由で本を選ぶことはありません。

それがノーベル賞であったとしてもです。

今回も、けんごさんがオススメしてなければ、ノーベル賞を取った方だとしても決して読まなかったと思います。

詩的でもありファンタジー的でもあるので、毎日のビジネス的問題解決作業からすると、意味不明で非効率でMECEでなく恣意的であり偶然に任せた行き当たりばったりであり、油断すると放り捨ててしまいそうになります。

でも、読み進めていくと、何かしら点と点を結んで心の中に鍵の星座ができ、扉を開けるような感覚が通り過ぎました。箇条書きでもないし、図表でもなく、読み進めていくので確かに通り過ぎてしまうのですが。

途中、「泣いちゃダメ!」という言葉をたくさん聞いて大人になった人たち、がいます。

それは我々にあてはめると、「負けちゃダメ!」だったかもしれないし「逃げちゃダメだ!」だったかもしれない。そんな風に読みながら、ふと頭の中で横道にそれつつ戻りつつ読み進めていくと、意識して俯瞰して世界を見るのとは別の、中から扉を開いて世界を見ようという気がしないでもない気が、一瞬するのです。

人は、物理的・社会的などの外的強制力で動きます。

でも、内的動機でも動きます。

世界は事実しかなくても、その人の中にある真実が良くも悪くもエネルギーとなり得ます。「サピエンス全史」(ユヴァル・ノア・ハラ)<河出書房新社>の中では、人類(ホモ・サピエンス)は、架空の物語を信じることができる認知能力革命によって、他の類人猿より協力して集団で大きな力を発揮できるようになってきた可能性を述べています。

アメリカ合衆国の独立宣言については、生物学の言葉に翻訳して見せています。

―――――

①元文

我々は以下の事実を自明のものと見なす。すなわち、万人は平等に造られており、奪うことのできない特定の権利を造物主によって与えられており・・・

↓

②著者による生物学的な変更文

我々は以下の事実を自明のものと見なす。すなわち、万人は異なった形で進化しており、変わりやすい特定の特徴を持って生まれ、・・・

―――――

これに対して、

平等と人権の擁護者は憤慨し、こう応じる。

「人々が生物学的に平等でないことなど承知している!だが、私たちはみな本質において平等であると信じれば、安定し、反映する社会を築けるのだ」と。これこそがまさに「想像上の秩序」にほかならない。

と説明します。

「えー、平等じゃないのかよ。あ、まあそうだけど。」と読みながら思います。

こういった書籍は何ページ何十何百ページにも渡る説明を、頭の中にぶち込んで点と点を結んで「ああ、なるほど」と思わせる。鍋にぶち込んだ肉や魚や野菜から、様々な成分が染み出して調味料と合わさることで複雑な旨味となる鍋の様に。

昔、ドラえもんが、「人間製造機」か何かの回で「人間なんてリンやマグネシウムなど素材だけなら2500円位で出来るんだ。」と言ってた記憶があります(うろ覚え)。小学生だった私は、衝撃を受けました。昭和の当時は「命は地球より重」かったのです。それが2500円て。

前回、SFは寓話的だと書きましたが、それは日常から指数関数的に規模を変化させることで、俯瞰的に見せたり枠組みを取っ払ったりパラダイムシフトして、視点や視座を変える効果があるのだと感じます。

一方この本は、

そういったユヴァル・ノア・ハラリや藤子不二雄の見せ方とは違う、内側からの鍵の開け方で、何らかの過去の自分の微かで曖昧な記憶の点と点を結んで「そうなのかも」と思わせる何かがあるのです。そういう意味で、より自分の過去から語りかけてくるので、言葉ですぐ他人に説明はできない場合もあるのですが、納得感があるのです。そしてその私の懐かしい記憶は何だったんだろうかと、思い出したくなるのです。

「では、おじさんもお爺さんみたいに涙を流したい?」

という言葉に、おじさんはどう思うんだろう、どう答えるのだろうと思い、その一瞬自分はどうだろう、と寄り道して答えが出ずに戻ってきてしまいます。

あなたはどうでしょうか?

トップ

トップ

_12月コミック新刊案内.jpg)

_STARTO-ENTERTAINMENT公認カレンダー.jpg)