(十一)

初めてバレエの舞台を観たのは六歳のときだった。

家族で旅行に行ったイギリスの大きなホール。

幕が上がった瞬間、スポットライトの真ん中で踊る白いドレスを着て踊る女の人に釘付けになった。

音楽と踊りだけの世界。だけど私にはたくさんの言葉が聞こえてきた。まるで自分までその物語の登場人物になったみたいに。

『白鳥の湖』

綺麗な心をもった白鳥と、欲に支配された黒鳥の話。

そのときの私は、正反対の顔を持つ二つの役を同じ人が演じているなんて、思いもしなかった。

ただ、いつか私も、こんな素敵な舞台に立ってみたい。

あんなふうに踊ってみたい。

その気持ちだけだったんだ。

バレエを習い始めて、私の生活は一変した。

誰かにやらされているわけじゃない。自分でやりたいと言ったんだ。

だから途中でやめるなんてできなかった。

どんなにヘトヘトに疲れても、友達と一緒に遊べなくても、文句を言わずにレッスンに通い続けた。

上手に踊れたら、お父さんとお母さんが褒めてくれた。

『舞はきっと一流のダンサーになるね』

そう言って頭を撫でてくれた。

私がバレエに真剣になればなるほど、お母さんも変わっていった。

『あんなもの体に毒だからやめなさい』

そう言って、甘いものはいっさい食べさせてもらえなかった。

本当はずっと、クリームがたっぷり乗ったケーキやチョコレートのアイスクリームを食べたかった。

『山登りなんてダメよ。ケガしたらどうするの』

学校のキャンプも行けなかった。

スタジオの鏡で足を高く上げる自分の姿を見ながら、山登りやアスレチックで遊ぶ姿を想像していた。

『あなたは他の子とは違うんだから』

いつからか、誰のために踊っているのかわからなくなっていた。

そんなとき、瑠夏に出会った。

新しくスクールに入ってきたその髪の短い女の子は、私より足が高く上がらなかったし、プリエだって下手だったのに、初めて見たときから目が離せなかった。

その場にいる誰よりも楽しそうに踊っていたから。

『1、2、3、4……6で片手をバーへ。反対の腕を上げて』

先生の手拍子にあわせて、みんなが同じ動きをする。

『プリエで体をツイスト――』

ドタッ、と瑠夏が回りきれなくて転んでしまった。

いつも同じところで転ぶ瑠夏を見て、ほかの生徒たちがクスクス小さく笑いあう。

そのときの瑠夏の悔しそうな顔を、いまでも覚えている。

瑠夏は人一倍負けず嫌いだった。そしてその負けん気をバネにして、ぐんぐんと上達していった。

後から入ってきた瑠夏の成長ぶりに、次第にまわりが焦り始めるくらいに。

負けていられない、と思った。いつも私のほうが上にいるつもりだった。

だけど同時に、一緒に競い合える仲間がいることが嬉しかった。

『次は負けないからね』

そう言って励まし合いながら、私たちはもっと広い世界を夢見ていた。

そして、十六歳の春、私と瑠夏はイギリスのバレエ団に入団することになった。

住む場所が変わっても、私たちの関係は変わらなかった。

毎日一緒にレッスンして、一緒にごはんを食べて、寮に帰って、寝る時間までおしゃべりをした。

だけど瑠夏は少しずつ変わっていった。

『舞も行こうよ。楽しいよ!』

服装が派手になって、夜遊び歩くようになって、朝まで帰ってこない日もたびたびあった。

朝になって瑠夏が帰ってくるなり、私は瑠夏に詰めよった。

『瑠夏! 心配だから電話ぐらいしてっていつも言ってるでしょ』

『舞!』

私の心配なんてお構いなしに、瑠夏は私に抱きついた。

『あたしね、好きな人ができたの。こんなの初めて!』

瑠夏がそう言ったとき、私は、ショックだった。

そのとき私たちは十九歳だった。

小さい頃からずっと一緒だった瑠夏が、私から離れていく気がした。

瑠夏だけが私の知らない世界を知っていくようだった。

瑠夏が寮を出て恋人と暮らすようになって、その気持ちはもっと強くなった。

寂しかった。そして、悔しかった。

瑠夏だけが遊びも恋愛も、いろんなことを経験していく。

私のほうがずっと努力しているはずなのに。

私はずっと、バレエだけなのに。

ほかのことはなんにも知らないでここまできたのに。

それでもまだ私たちは同じ場所に立っている。

瑠夏が追いつけないくらい先に行きたかった。それなのにいつまで経っても差をつけられなかった。

追いつかれては追い抜いて、追い抜かれては追い抜かして。その繰り返しだった。

でも、私たちは順調だった。

年齢を重ねるごとに順調に立場が上がっていって、バレエ団のトップへの階段を駆け上がっていった。

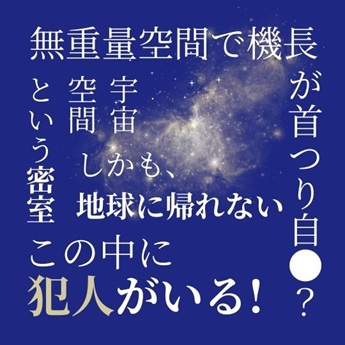

舞台の主役となるプリマを決める公演が迫っていた。

『どっちが勝っても、恨みっこなしだからね』

瑠夏は言った。

『もちろん』

勝てばいいんだ、と思った。

負ける気がしなかった。

だって私は、瑠夏の何倍も努力しているから。

だけど、瑠夏は言ったのだ。

『でもあたし、正直、負ける気がしないんだ』

不敵に笑いながら。

『だって舞はいい子だから』

その一言が、私のプライドを突き刺した。

いちばん言われたくない言葉だった。

『白鳥の湖』は、一人二役。

綺麗な心を持つ白鳥と、欲望に支配された黒鳥の役を演じ分けなければならない。

私は知っていたのだ。いつも見ているから、嫌になるくらいに。

私はシナリオ通りに踊ることはできるけれど、役に入り込むのは瑠夏のほうがずっと上手いことを。

誰かをそれほど恨んだり憎んだりする強い感情を、私は持ったことがなかった。その醜い感情を表に出したことなんて、一度もなかった。

だって舞はいい子だから。

瑠夏は私がひそかに抱いていたコンプレックスをわかったうえで、そう言ったのだ。

そう思ったとき、私の中に初めて抱く感情が生まれた。

憎い。

恨めしい。

許せない――

初めて知ったその黒い感情は、日を追うごとに増幅し、私を支配していった。

公演が始まる前。

私は瑠夏が席を離れた隙に、飲みかけのハーブティーに薬を入れた。

ほんのひと匙の薬。

だけど、効き目は十分だった。

瑠夏は公演中に倒れ、私はプリマに選ばれた。

私はいい子じゃない。

目的のためなら親友を舞台から蹴落とすような、最低の人間だったよ。

「お父さん、お母さん、さようなら」

私は両親に別れを告げて、家を後にした。

私が行ける場所は限られていた。

家と、瑠夏の実家。それと瑠夏が行きそうな場所。

私は瑠夏を探すために日本に帰ってきた。

全部忘れたふりをして。

あの喫茶店にいる間はずっと、夢の中にいるみたいだった。

花の香りに包まれて、嫌な記憶を消していられた。

でも、思い出してしまった。

私が瑠夏にしたことも。

瑠夏が私にしたことも、全部、思い出してしまった。

その扉を開けた瞬間、目を見張った。

短かった髪が、肩まで伸びていた。

もともと華奢だった体は、前より痩せて見えた。

「瑠夏」

私は声を震わせながら、その後ろ姿に呼びかけた。

「舞……」

瑠夏は顔を上げて、怯えたように私を見つめた。

瑠夏の前にはハーブティーが置かれていた。

透き通った赤色のハーブティー。

「かおるさん。私も同じものをお願いします」

私は瑠夏の前に座って言った。

瑠夏がかすかに肩を震わせた。

「かしこまりました」

かおるさんはいつもと同じように、にっこりとほほ笑んで言った。

かおるさんはいつも何も言わずにハーブティーを淹れてくれた。

どうしてここにいるのかも。

誰に会いたいのかも。

何も聞かなかった。

後悔も悲しみも、すべてを包み込むようなその温かい優しさに、私は救われていた。

「おまたせいたしました。マテ、ローズマリー、ギンコウ、ネリネのハーブティーです。こちらのお客様のご要望に合わせたオリジナルハーブティーです」

――ネリネ。

この真っ赤な色は、ネリネの色だろうか。

もう、数値なんて気にしなくてもいいんだ。

飲みたいものを飲めばいいんだ。

私はガラスのカップにそっと口をつけた。

「おいしいね」

私が言うと、置き物のように固まっていた瑠夏が、小さくうなずいた。

「うん……おいしい」

もう二度と向かいあってお茶を飲むこともできないと思っていた。

私たちは欲望に支配されていた。

いままで知らなかった真っ黒な感情に飲み込まれて、気づいたときには引き返せなくなっていた。

でも、いまはそんなことを知らなかった頃の、昔の二人に戻ったみたいだ。

だから、もう少し。

もう少しだけ、忘れたふりをして。

私は立ち上がって言った。

「瑠夏。一緒に踊ろう」

瑠夏は弾かれたように顔を上げて、私を見た。

そして、私の首を絞めたその手で、私の手をとった。

トップ

トップ